Беспилотники Яндекса перешли на собственные лидары

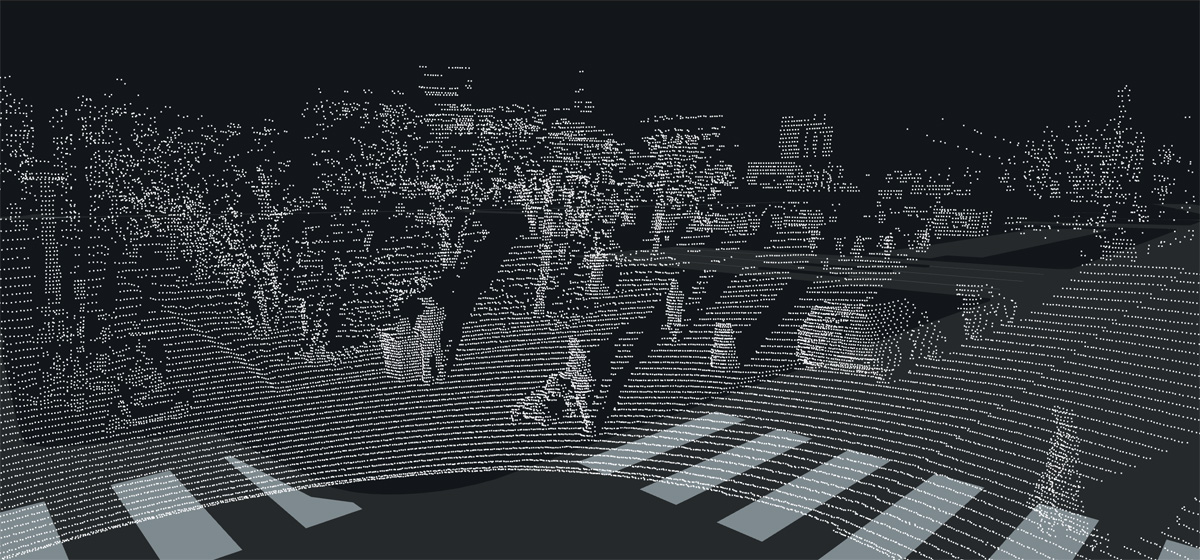

Яндекс стал одним из четырех в мире разработчиков беспилотных машин, которые используют лидары собственной разработки. Лидар — это основной орган машинного зрения, который у прототипов Яндекса установлен на крыше. Он испускает облако лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающего мира с точностью до сантиметра. Лидар работает в любое время суток, а благодаря алгоритмам фильтрации шумов сохраняет эффективность во время дождя или снегопада.

Яндекс начал разработку собственного лидара в 2019 году, за девять месяцев были созданы прототипы с вращающимся и неподвижным блоком. На испытаниях второй вариант оказался предпочтительнее: отсутствие подвижных частей позволило лучше переносить тряску и морозы до минус 30 градусов. Кроме того, из-за особенностей конструкции такой лидар был более гибок в настройке, а задавать нужные параметры можно было прямо во время поездки. В зависимости от скорости машины лидар фокусируется на ближнем окружении или отдаленных объектах. Лидар Яндекса может распознать легковой автомобиль на расстоянии 200 метров, фуру — на расстоянии 500 метров, а здания «видит» на удалении до 600 метров.

Важным преимуществом использования собственных лидаров перед покупными устройствами стал доступ к «сырым», необработанным данным. Это позволяет сопоставить их с данными с бортовых камер и радаров. Такая информация позволяет точнее обучать алгоритмы управления беспилотником. Заявлено, что по цене собственные лидары Яндекса сопоставимы со сторонними, хотя сама цена не названа. Сейчас своими лидарами компания оснастила все беспилотники четвертого поколения и будет устанавливать их на все последующие автомобили. Вдобавок уже идут испытания боковых лидаров для распознавания объектов на близком расстоянии и разработка основного лидара для роботов-курьеров.