Бонус к путешествию на Prado и Pajero: музей связи и Жуковский звездочет

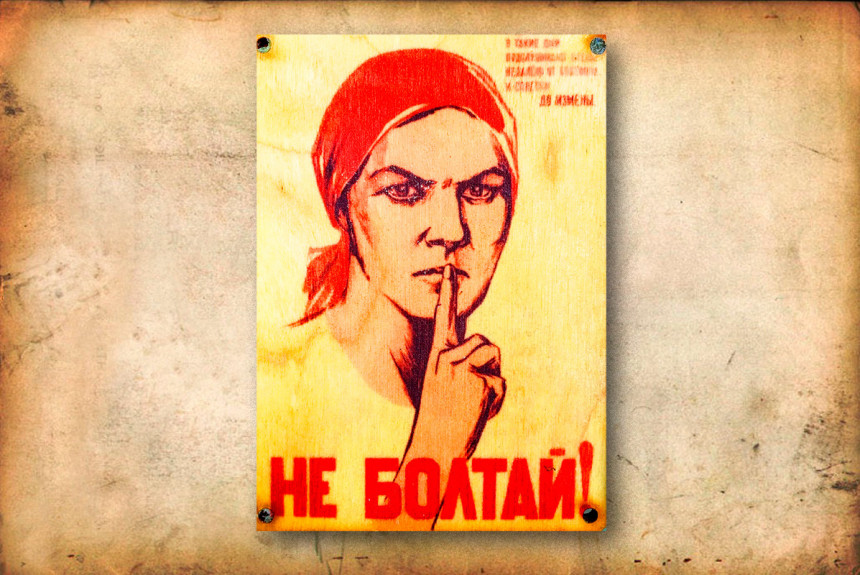

Экспедиции Авторевю редко проходят без накладок и разочарований — и в этот раз досадный прокол случился в Орле. Музей специальной правительственной связи, попасть в который я мечтал аж с середины девяностых, оказался закрыт. Неужели историю самой специфической и непубличной государственной структуры нашей страны все-таки решили засекретить?

ЕЩЕ О ПУТЕШЕСТВИИ:

Pajero и Prado: двое в Карелии, не считая собак

Защитой линий связи, по которым общаются высшие государственные деятели, наши спецслужбы всерьез озаботились в двадцатые годы прошлого века. В структуре ОГПУ тогда появилось специальное оперативное управление, собравшее под своей крышей специалистов самого разного профиля: математиков, электротехников, физиков и криптологов. Технологию, которую они предложили использовать для повышения конфиденциальности телефонных переговоров, назвали ВЧ-связью. В линию, соединяющую двух абонентов, подавали ток высокой частоты и модулировали его сигналом, снятым с микрофона абонентской трубки. Если врезаться в такую цепь с обычным телефонным аппаратом или простым динамиком, то не услышишь ничего, кроме высокочастотного тона. Эта же технология позволяла расширить емкость сети, «уплотняя» абонентов, и давала возможность использовать одну линию связи для организации сразу нескольких разговоров одновременно. К сожалению, первые ВЧ-аппараты защищали собеседников только от человеческих ушей, неспособных воспринимать звуковые колебания с частотами выше 20 кГц. А при несложной аппаратной обработке сигнала (демодулировании) речь становилась и слышимой, и разборчивой.

Первых спецов-связистов для КГБ СССР начали готовить в Калининградском военно-техническом училище. Позже его передислоцировали в Орел — на базе этого учебного заведения и возникла Академия ФСО